中国法定节日的起源与发展历程

中国法定节日,不仅是国家对历史文化的传承与尊重,也是民众生活的重要组成部分。每一个节日背后,都蕴含着丰富的历史、文化和情感,反映着中国社会的传统价值观和生活方式。从最初的传统节令到现代社会的法定假日,中国的节日体系经历了复杂的演变和不断的调整。本文将带你走进中国法定节日的起源与发展历程,探讨这些节日是如何形成的,以及它们在中国文化中的独特地位。

中国传统节日的起源与演变

中国的节日历史可以追溯到几千年前的古代社会。早期的节日多与农业、自然变化和宗教祭祀相关,体现了古人对自然、对天地神灵的敬畏。例如,春节作为最具代表性的传统节日,源自农历新年的庆祝活动。在古代,春节不仅是家人团聚的时刻,也是祭祖、祭天的仪式,寓意着对新一年的祈福与希望。

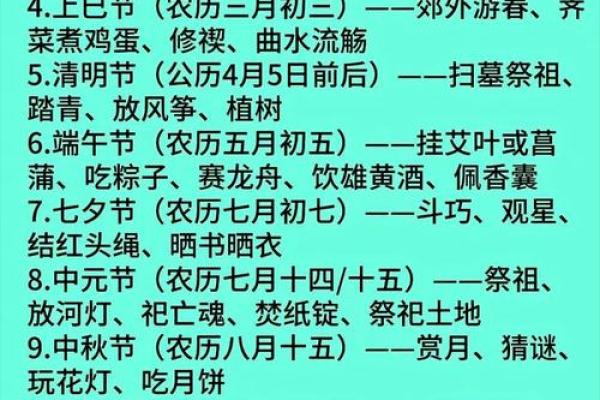

其他重要的传统节日如端午节、中秋节、清明节等,都与中国传统的农业文化密切相关。端午节起源于古代的“驱邪避疫”习俗,而中秋节则是与秋收、月亮崇拜和家人团聚紧密相连。清明节则是祭祖和扫墓的日子,旨在缅怀先人,表达对祖辈的敬仰之情。这些节日承载着浓厚的文化内涵和民间信仰,随着时间的推移,它们逐渐从传统习俗转化为具有固定时间和形式的节庆活动。

近现代中国法定节日的形成

随着社会的变革,尤其是20世纪的政治、经济变化,中国的节日体系也经历了重大的调整和改动。尤其是改革开放后,随着现代化进程的推进和国民生活方式的变化,新的法定节日逐渐加入到节日的行列中。

其中最具代表性的便是“国庆节”。1949年中华人民共和国成立后,为了庆祝新中国的诞生,10月1日被定为国庆节。这个节日的设立标志着国家正式进入了一个新时代。自此之后,国庆节成为了全国人民共同庆祝的日子,也成为展示国家强盛的重要时刻。

此外,五一劳动节也是中国法定节日之一。其历史可以追溯到劳动运动和国际劳动节的背景。中国政府将5月1日定为法定节假日,旨在表彰劳动者的重要地位,推动全社会关注劳动者的权益和贡献。五一劳动节成为了现代社会中一个象征劳动精神与奋斗价值的节日。

改革开放后节日体系的完善与变化

1978年以后,中国经济逐步开放,节日体系也经历了调整。为了促进社会稳定和经济发展,更多与工作、教育等相关的节日被纳入了法定假日。例如,劳动节、春节、清明节、端午节和中秋节的假期逐步得到确认,并且在实际操作中进行了适应性调整,以适应现代社会的节奏。

例如,1999年,政府决定将“春节假期”从原先的三天假期延长至七天。这一政策的出台,不仅有助于推动国内旅游业的发展,也让越来越多的人能够与亲朋好友团聚。类似的调整表明,随着时代变迁,法定节日的形式与内容都在不断变化,以更好地满足民众的需求。

现代中国的法定节日和社会影响

随着社会的进一步发展,中国的法定节日不仅是文化和传统的体现,也逐渐成为了推动经济和社会进步的重要力量。比如,春节作为最重要的节日之一,已经成为了全民消费的黄金时段。在这段时间里,各大商场、旅游景点和电商平台的销售额往往会呈现爆炸式增长,带动了整个经济体的活跃。而中秋节的月饼文化,也成为了各大企业品牌营销的重要平台。

同时,法定节日对于民众的日常生活产生了深远的影响。假期的设置使得人们有了更多的时间去休息、旅游或陪伴家人,提升了民众的幸福感和生活质量。这不仅反映了国家对人民生活的关注,也体现了政府对社会文化氛围的引导。

节日假期制度的完善与挑战

近年来,关于节日假期的讨论和改革仍在进行中,尤其是在假期与劳动节的平衡问题上。许多人提到,虽然节日假期的延长增强了民众的节庆感,但也给社会的生产和经济发展带来了不小的挑战。例如,在假期高峰期间,交通压力和商贸活动的繁忙常常会带来一定的负担。如何在保障民众休闲权益的同时,避免假期对生产和日常生活造成太大的干扰,成为了政府需要面对的重要议题。

此外,随着全球化的发展,中国的法定节日也逐渐融入了国际化的氛围。除了传统节日之外,一些全球范围内的庆祝日,如圣诞节和情人节,虽然在中国并不是法定节日,但也逐渐被许多人所认可,并成为商界和文化交流的重要时刻。这种文化多元性的发展,既展示了中国节日文化的包容性,也推动了节日体系的不断演变。

中国的法定节日,不仅是历史和文化的结晶,也反映了现代社会的发展需求。它们已经从单纯的传统习俗,逐步发展为一系列具有社会意义和经济影响的重要时间节点。随着中国社会的进一步发展,节日体系的不断完善与调整,也将成为未来中国社会发展的重要组成部分。