寒食节的由来与习俗解析

寒食节,作为中国传统的节日之一,源远流长,已有数千年的历史。它通常在每年清明节前的那一天,即清明节的前一天举行。这个节日的由来与古代的历史事件和传统习俗密切相关。寒食节不仅具有丰富的文化内涵,还承载着对先人的缅怀和祭奠。这个节日与清明节有着密切的联系,因此常常被人们误认为是清明节的一部分。然而,寒食节的具体习俗和活动却有着独特的风味和深刻的寓意。接下来,让我们一起走进寒食节的历史和习俗,了解它背后不为人知的故事。

寒食节的由来

寒食节的起源可以追溯到春秋时期,它与晋国的名将介子推的忠诚事迹紧密相关。传说介子推在晋国发生内乱时,曾经为保护君主而割下自己的大腿肉给晋景公食用。虽然晋景公最终恢复了晋国的局势,但他却忘记了介子推的忠诚和牺牲。当时的晋景公决定亲自到山中寻访介子推,并给予重赏。然而,介子推不愿接受荣华富贵,他带着母亲隐居在绵山深处,不肯见君。晋景公为迫使介子推出来,放火烧山,意图逼他出山。结果,介子推和母亲最终死于火中,未能逃生。晋景公深感愧疚,决定为纪念介子推每年设立“寒食节”,以表达对忠臣的追思。

寒食节的名字,寓意着这一天古时不得生火做饭,只能吃冷食的规定。后来,寒食节与清明节相近,逐渐合并,成为了清明节前的一项重要节日活动。

寒食节的习俗与活动

寒食节的传统习俗丰富多样,最具代表性的便是祭祀活动和食物禁忌。古人相信,寒食节当天应尽量避免生火做饭,取而代之的是食用提前准备好的冷食。这种禁火的习惯既有祭奠先人的寓意,又与介子推自愿忍耐饥饿的精神相关。冷食的种类包括寒食饼、清明果、冷菜等,食物虽简单,却充满了对传统的尊重与纪念。

在寒食节当天,许多家庭会前往祖先的墓地或其他地方祭扫,进行祭祀活动。祭祀的方式通常是供奉食物、焚香、祈求祖先保佑子孙后代平安。寒食节与清明节的祭扫活动相似,但寒食节更多是为了纪念那些忠诚的先人或英雄人物,尤其是介子推这样的历史人物。在一些地方,祭祀活动更为隆重,往往会举行一系列的宗教仪式,如焚香祈福、行礼、献花等,寓意着对先人忠魂的崇敬和怀念。

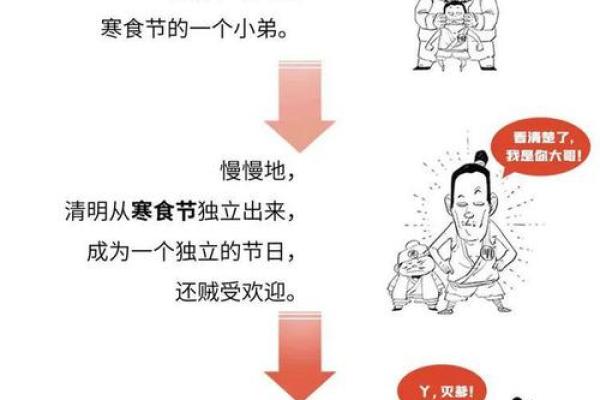

寒食节与清明节的联系与区别

寒食节和清明节紧密相连,但二者之间仍有明显的区别。首先,寒食节的核心活动是“寒食”,即禁火食冷食,而清明节则主要是扫墓祭祖,纪念先人。寒食节更多强调的是历史人物和忠诚精神,而清明节则普遍具有较广泛的意义,既纪念先人,也有踏青、放风筝等民俗活动。

寒食节与清明节的时间相差仅一天,因此,许多人会在寒食节当天进行祭祖,次日再参加清明节的相关活动。事实上,寒食节的祭祀活动也为清明节的扫墓提供了一个文化衔接,让这两个节日成为了一个连续的传统仪式,形成了独特的节日文化氛围。

寒食节的现代传承与变迁

虽然寒食节的传统习俗随着时代的变迁发生了不同程度的变化,但这一节日依然在许多地方得以传承。在现代社会,寒食节的祭祀形式往往更为简化,很多地方的禁火食冷食的传统逐渐被现代的便捷饮食方式所替代。然而,祭扫先人、缅怀忠诚人物的精神依旧在广大民众中流传。

此外,寒食节也成为了亲情与家庭团聚的时刻。许多家庭会在这一天相聚,进行传统的祭祖活动,互赠礼品,分享寒食,强化家族之间的联系和纽带。在一些地方,寒食节的庆祝活动还包括文艺表演、民俗比赛等,增加了节日的娱乐性和趣味性。

寒食节作为中国传统文化的重要组成部分,依然在全国各地得到了广泛的传承和发扬。它不仅是对古代历史和忠臣精神的缅怀,也是对家庭、亲情和文化认同的一种传递。尽管现代生活节奏快、形式简化,但寒食节背后承载的文化内涵和情感价值,却始终让人感受到浓浓的温情和力量。