中国法定节日的调整:历史与现状

中国的法定节假日,不仅是全民休息的时光,更是承载着丰富历史文化和社会意义的重要时刻。随着社会发展和经济变革,法定节假日的调整不断经历着变化,体现出国家对经济发展、文化传承以及民众生活需求的不断平衡。从最初的法定节日设立到如今的一系列调整,节假日政策的背后,反映了中国社会日新月异的变化。

中国法定节假日的历史背景

中国的法定节日制度有着悠久的历史,而现代的节假日体系则是在20世纪中叶逐步形成的。1949年中华人民共和国成立后,为了统一全国的社会管理,政府逐步开始设立法定节假日。在最初的几年里,中国的法定节假日主要集中在一些传统节日上,比如春节、清明节、中秋节等,这些节日既有着悠久的传统,又具有浓厚的文化和民俗意义。到了1980年代,随着改革开放的深入,社会节奏加快,工作日程和休息时间的需求发生了变化,节假日制度也开始进行调整和完善。

法定节日的设定与调整

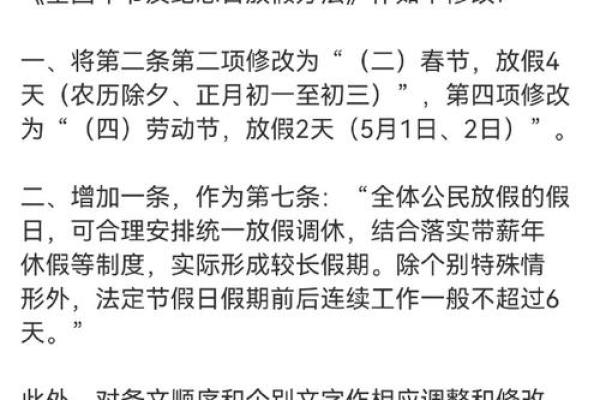

中国法定节假日的正式设定可追溯到1990年,那个时候国务院首次出台了正式的《全国年节及纪念日放假办法》,其中确定了五个全国性的法定节日:元旦、春节、清明节、劳动节和国庆节。随着社会经济的进一步发展和民众需求的多样化,法定节假日的数量和种类开始逐步增加和调整。1999年,国务院又明确了中秋节作为法定节假日之一,进一步丰富了节假日体系。

进入21世纪后,节假日的调整频率开始加快,尤其是在一些特殊年份,国家通过调整“调休”方式,帮助民众实现更长的假期,以适应旅游和休闲消费的需求。这一调整策略的核心就是通过合理安排假期,使民众能够利用节假日更好地享受生活,放松身心,同时促进社会经济特别是旅游业的发展。

法定节假日的现状与特点

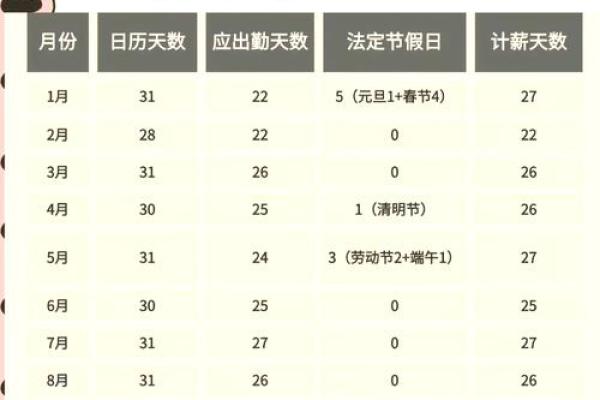

到目前为止,中国法定节假日已包括元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节等节日。每个节假日背后都承载着不同的文化内涵和历史背景。例如,春节作为中国最重要的传统节日,不仅是家人团聚的时刻,也是传承中国传统文化的重要时刻;而国庆节,则象征着国家的繁荣与富强,展示着中国的国际形象。

近年来,法定节假日的安排上,政府对于“调休”的使用越来越频繁。每到一个长假期,通常会通过调整周末的方式,使得连续的假期更为集中,满足了现代人对长假期的需求。尽管这种做法在某些方面带来了连休的便利,但也引发了一些争议。例如,调休的方式可能会打破常规的工作与休息节奏,使得某些人群的工作和生活受到影响。

节假日调整的社会影响

法定节假日的调整不仅影响到个人的休息时间,也对经济和社会运作产生深远的影响。对于旅游、餐饮、交通等行业而言,假期是最为重要的消费时段之一。通过调整节假日,政府实际上也在推动消费,促进了相关产业的蓬勃发展。此外,节假日的调整对于家庭关系、社交活动等社会层面也有重要的作用。无论是团圆的春节,还是度假放松的国庆节,假期都是人们缓解工作压力、增进家庭关系和亲朋友谊的重要时刻。

另一方面,节假日安排的频繁调整,也让一些传统观念面临冲击。比如,有些人认为长时间的调休可能会影响到生产效率,导致工作节奏的紊乱。对于不少行业来说,节假日的调整意味着需要对员工的排班、工资等方面进行灵活安排,增加了管理的复杂度。

未来的节假日趋势

随着社会和技术的不断发展,未来中国法定节假日的调整或许将更加灵活和多元化。例如,数字经济的发展促使部分行业可以在节假日期间持续运作,远程办公的普及也让人们能够更加自由地选择工作和休息的时间。此外,社会对短期假期、健康假期、文化假期的需求也在不断增加,未来的节假日政策可能会更多地考虑到这些新的社会需求。

中国法定节假日的调整历程,充分体现了社会经济、文化、政治等多个方面的变革,也反映出国家与民众之间需求与供给的不断平衡。在这种变化的背后,反映出的是对民众生活质量、文化传承以及社会发展方向的深刻理解和科学规划。